Le Sdis prend en charge les dépenses d’organisation et de fonctionnement du Service, celles relatives aux personnels, celles liées aux matériels et équipements ainsi qu’aux locaux des centres d’incendie et de secours.

Le Conseil d'administration du Sdis de l'Isère

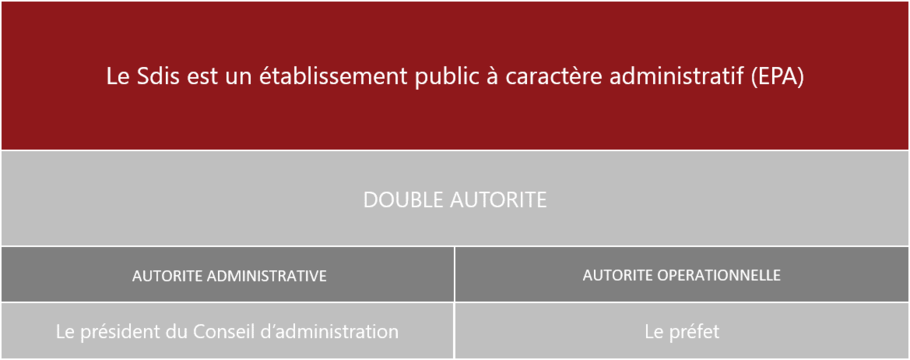

L’autorité opérationnelle est représentée par la préfète de l’Isère. L’autorité administrative est confiée au président du Conseil d’administration.

Le conseil d’administration du Sdis de l’Isère est composé de quatorze conseillers départementaux, de six représentants des EPCI (Etablissements publics de coopération intercommunale) et de deux représentants des communes de l'Isère.

Ses vingt-deux membres titulaires (et leurs vingt-deux suppléants) sont issus de l'ensemble du département.

Afin de faciliter le fonctionnement du service, le conseil d'administration a créé un bureau qui a délégation pour certaines décisions.

Composition du bureau

Le bureau, élu par les membres du conseil d'administration du Sdis, est composé d'un président, de trois vice-présidents et d'un membre supplémentaire.

Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentants les communes et EPCI.

Présidente : Anne GERIN

1er vice-président : Patrick MARGIER

2e vice-président : Raphaël GUERRERO

3e vice-président : Joël GULLON

Membre du bureau : Patrick CURTAUD

Composition du conseil d'administration

Les représentants du Département, des EPCI et des communes assistent aux séances du conseil d'administration du Sdis avec voix délibérative.

Représentants du Département :

Titulaires

Daniel BESSIRON, conseiller départemental

Claire DEBOST, conseillère départementale

Patrick CURTAUD, conseiller départemental

Nathalie FAURE, conseillère départementale

Joëlle HOURS, conseillère départementale

Franck LONGO, conseiller départemental

Sandrine MARTIN-GRAND, conseillère départementale

Annick MERLE, conseillère départementale

Isabelle MUGNIER, conseillère départementale

Jean PAPADOPULO, conseiller départemental

Julien POLAT, conseiller départemental

Christophe SUSZYLO, conseiller départemental

Aurélie VERNAY, conseillère départementale

Suppléants

Sophie ROMERA, conseillère départementale

Damien MICHALLET, conseiller départemental

Michel DOFFAGNE, conseiller départemental

Catherine SIMON, conseillère départementale

Anne-Sophie CHARDON, conseillère départementale

Franck BENHAMOU, conseiller départemental

Roger MARCEL, conseiller départemental

Mireille BLANC-VOUTIER, conseillère départementale

Christelle GRANGEOT, conseillère départementale

Imen DE SMEDT, conseillère départementale

Christophe REVIL, conseiller départemental

Cyrille MADINIER, conseiller départemental

Isabelle DUGUA, conseillère départementale

Représentants des EPCI :

Titulaires

Raphaël GUERRERO, conseiller communautaire (maire de Jarrie)

Laëtitia RABIH, conseillère communautaire

Francis DIETRICH, conseiller communautaire (maire de Champ-sur-Drac)

Patrick MARGIER, conseiller communautaire (maire de La Verpillière)

Frédéric BELMONTE, conseiller communautaire (maire de Seyssuel)

Joël GULLON, conseiller communautaire (maire de la Côte-Saint-André)

Suppléants

Sylvain LAVAL, conseiller communautaire (maire de Saint-Martin-le-Vinoux)

Guillaume LISSY, conseiller communautaire (maire de Seyssinet-Pariset)

Laura PFISTER, conseillère communautaire

Fabien DURAND, conseiller communautaire (maire de Saint-Savin)

Christian MONTEYREMARD, conseiller communautaire (maire de Agnin)

Jean-Yves BRENIER, conseiller communautaire (maire de Leyrieu)

Représentants des COMMUNES :

Titulaires

Franck GIRARD-CARRABIN, (maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte)

Pierre FORTE, (maire de Lumbin)

Suppléants

Cyrille TINTILLIER

Marc RIBET

Le préfet de l'Isère ou son représentant ainsi que le payeur départemental assistent de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Assistent en outre avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Isère

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical

- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de l'Isère

- quatre représentants sapeurs-pompiers (élus de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours) : un SPP officier, un SPV officier, un SPP non-officier, un SPV non-officier.

Les missions du Sdis

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Isère a été créé en 1955, avant d’être restructuré en 1996 par la loi de Départementalisation puis en 2004 avec la loi portant sur la modernisation de la sécurité civile. Le Sdis a plusieurs missions, régies par l’article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales : la prévention, la protection et la lutte contre les incendies.

Au quotidien, et en collaboration avec d’autres professionnels spécialisés, le Sdis intervient pour prévenir et évaluer les risques de sécurité civile, préparer des mesures de sauvegarde et organiser des moyens de secours, protéger des personnes, des biens et l’environnement, porter secours et évacuer si besoin les victimes d’accidents ou de catastrophes.

Pour veiller sur les 1 258 722 Isérois, le Sdis de l'Isère compte 5 419 agents, dont 4 330 sapeurs-pompiers volontaires, 820 sapeurs-pompiers professionnels et 269 personnels administratifs et techniques répartis dans deux groupements, 22 centres, 112 casernes, un état-major, un centre de formation et une plateforme logistique.

Les missions exclusives

Les compétences exclusives sont les missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies.

Ainsi, le Sdis réalise des missions de prévention et de conseil dans les domaines où s’exercent la police administrative du maire ou du préfet du département.

A ce titre, le Sdis participe à diverses commissions dont la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) ou encore le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst). Il assure également l’agrément et le contrôle des centres de formation à la sécurité incendie et à l’assistance des personnes.

Les missions partagées

La loi confie aux Sdis des compétences partagées avec les autres services et professionnels concernés, visant à concourir : à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels, au secours d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation.

Les missions facultatives

Lorsque le Sdis réalise une prestation facultative, qui n’entre pas dans les missions obligatoires fixées par la loi, une participation aux frais peut être demandée.

Une délibération du Conseil d’administration liste les interventions concernées ainsi que les modalités.

A titre d’exemple, le Code général des collectivités territoriale (CGCT) prévoit dans son article L1424-42 une prise en charge financière par convention avec :

- Les établissements de santé siège des Services d’aides médicales d’urgence (Samu) pour assurer, à la demande de la régulation du centre 15, un transport sanitaire pour suppléer aux carences des transporteurs sanitaires privés agréés.

- Les concessionnaires des ouvrages routiers et autoroutiers.

Le département

Le département de l’Isère (38) est situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes et compte 521 communes. Le chef-lieu est Grenoble, qui arrive à la 11e place des agglomérations avec ses 600 000 habitants, en comptant la métropole.

L’Isère est composé de la partie sud de l’ancienne province du Dauphiné (d’où son nom) et de la partie ouest des Alpes, ce qui lui donne un caractère particulier qui mêle montagnes et plaines. On y trouve des lacs, des stations de ski, des parcs naturels… Trois massifs font sa renommée : la Chartreuse, le Vercors et Belledonne.

Sur le plan économique, l’Isère s’articule autour de trois pôles : la haute technologie (nano, micro bio), les services informatiques et le tourisme. Mais, historiquement, c’est la houille blanche (générer de l’électricité grâce à la puissance des cours d’eau) qui a permis l’essor industriel. En effet, de grande industries spécialisée en métallurgie, chimie ou mécanique de précision, se sont implantées sur le secteur depuis le début du XXe siècle.

Le département possède quelques particularités : 7 barrages, 48 établissements classés Seveso, mais aussi plus de 4 300 établissements recevant du public.

Le risque courant

Le risque courant se caractérise par des événements d'occurrence élevée mais avec des conséquences limitées ; même si ces interventions restent des événements majeurs pour les victimes.

Il fait l'objet d'une approche probabiliste avec l'exploitation des données statistiques de l'activité opérationnelle pour les missions :

- De secours d'urgence aux personnes

- De secours routiers

- D'incendie

- Et d'opérations diverses

Le risque courant se définit comme l'élément majeur du dimensionnement de la réponse opérationnelle départementale.

Le risque particulier

Un risque est constitué par l’existence d’un aléa ou une source de danger susceptible de provoquer des dommages à un enjeu ou une cible.

Le risque particulier est caractérisé par une faible probabilité d’occurrence mais avec des effets importants.

Il correspond à des événements à gravité élevée, engendrant une sollicitation opérationnelle particulière de par :

- Le volume des moyens engagés

- La spécificité des moyens employés (agents et équipements spécialisés)

- L’origine de ces moyens : du Sdis de l’Isère, extra-départementaux et/ou privés identifiés…

Cette sollicitation opérationnelle induit deux catégories de risques particuliers :

- Les risques particuliers "à effets limités" correspondant à des aléas sérieux, mais pouvant être traités au niveau départemental, en matière d’organisation, de coordination et de mobilisation des moyens

- Les risques particuliers "à effets majeurs ou catastrophiques" correspondant à une situation exceptionnelle et non prévisible avec une occurrence très faible. Ces risques engendrent des conséquences graves pour de nombreuses personnes, biens et environnement, avec potentiellement une désorganisation importante de la société. Ces risques font généralement l’objet d’une planification spécifique

Le Schéma d'analyse et de couverture des risques

Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (Sdacr) dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens dont la couverture relève principalement des missions du Service départemental d’incendie et de secours. Le Sdacr détermine les objectifs de couverture de ces risques. Ils constituent les attentes de résultats pour le Sdis.

Le règlement opérationnel

Le règlement opérationnel prévoit les conditions dans lesquelles le préfet ou les maires mettent en oeuvre les moyens du Sdis dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.

Il s'applique à toutes les communes de l'Isère.

Il précise la relation entre le Sdis et différents acteurs pour mettre en place les actions permettant de renforcer la préparation des opérations de secours.

Pour mener ses missions opérationnelles, le Sdis s'appuie sur le corps départemental de sapeurs-pompiers et le service de santé (SSSM) ; il s'organise de façon à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire face aux accidents, sinistres et catastrophes générés par le risque courant et les risques particuliers tels qu'ils sont inventoriés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (Sdacr) et les plans d'urgence.